新常态下物价上涨动力研究----以湖南为例

时间:2015.05.22 来源:

湖南国调报告第39期

国家统计局湖南调查总队

2015—5—20

在计划经济向市场经济转轨过程中,不同时期推动价格上涨的动力因素不同。经济新常态下,推动价格上涨的主要动力是什么?价格上涨动力的力度如何?物价将在什么样的水平上运行?准确回答上述问题对做好新常态下的物价调控具有重要意义。

一、2000年以来物价上涨动力分析

我国经历了从计划经济向市场经济的过渡,计划经济和市场经济推动价格上涨的动力因素不同。在市场经济过渡期的不同阶段推动价格上涨的动力也不相同。改革开放以前,价格由国家统一制定,价格上涨动力主要来自国家价格调整。改革开放以来,价格上涨动力发生变化,大约经历了三个阶段。一是1978-1997年,价格改革推动物价上涨阶段。这一阶段以全面放开粮食、生猪等农产品价格为标志。二是1998-2013年,结构性需求增长推动物价上涨阶段。这一阶段以城镇化过程中居民的住房需求和投资需求增长,引起房地产价格大幅上涨为标志。三是从2014年开始,进入成本推动价格上涨阶段,主要是以劳动力成本提高推动价格上涨为标志。

2001-2014年,湖南居民消费价格总指数(CPI)累计上涨42.2%,年均上涨2.5%,八大类价格上涨如下:

(一)农产品价格在大幅波动中趋向稳定,推动价格上涨的动力逐渐减弱

1.农产品价格传导路径概述。农产品产业链以农业生产资料价格包括土地价格等为起点,影响粮食生产成本和粮食价格,进而影响肉、禽、蛋、奶、菜、瓜果等生产价格,传导至终端,影响居民消费价格中的食品价格和少部分以农产品为原料的工业消费品价格。

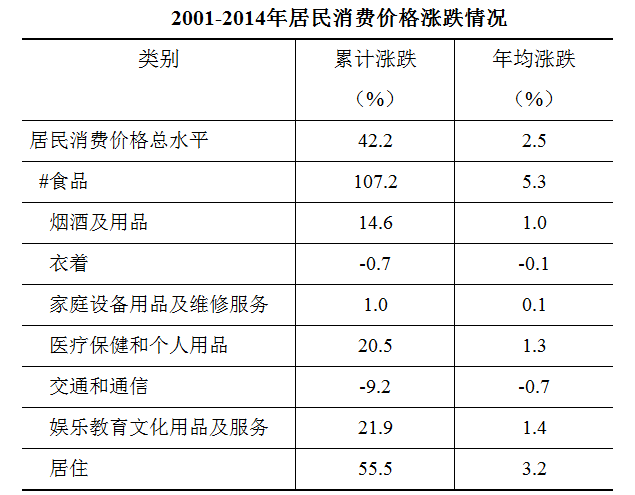

2.农产品生产者价格传导农产品消费价格直接且快速。2000年以来,湖南农产品生产者价格在大幅波动中趋于稳定。2001-2014年,农产品生产者价格累计上涨178.2%,年均上涨7.6%,其中,2004年、2007年、2008年、2011年大幅上涨,分别为27.3%、30.6%、26.7%和21.9%,2008年、2009年、2014年分别下降0.5%、9.4%和1.4%。传导到消费终端的农产品消费价格指数(本文在消费品价格指数中剔除工业消费品价格指数变动部分)与农产品生产者价格指数波动周期相同,但波动幅度较小。2001-2014年农产品消费价格累计上涨88.3%,年均上涨4.6%,其中,2004年、2007年、2008年、2011年上涨幅度分别为10.8%、12.1%、13.4%和10.3%。2001-2014年,农产品生产者价格涨幅的49.6%传导给了农产品消费价格,影响居民消费价格上涨27.7个百分点。

图1:2001-2014年农产品生产者价格指数和农产品消费价格指数

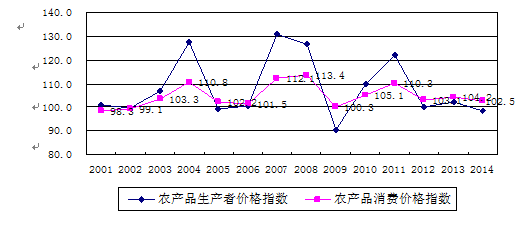

从主要品种看,凡是粮食价格或生猪价格涨幅大的年份,农产品生产者价格和农产品消费价格涨幅也大。如2004年粮食生产价格上涨41.1%,大米零售价格上涨34.2%,农产品消费价格上涨10.8%;2011年生猪价格上涨37.5%,猪肉零售价格上涨30.7%,农产品消费价格上涨10.3%。

图2:2001-2014年粮食、生猪价格指数和农产品消费价格指数

从图1和图2可以看出,农产品生产者价格指数与农产品消费价格指数具有相同的波动周期,经过流通环节后,农产品消费价格指数的波动幅度小于农产品生产者价格指数的波动幅度。

3.推动农产品生产者价格的动力因素。首先从供求因素看,主要农产品供应相对丰富,推动价格上涨的动力减弱。2014年全国粮食产量“十一”连增,粮食总产量由2000年的4.62亿吨增长到2014年的6.07亿吨。生猪等畜禽产品由于规模化养殖和防疫水平提高,产量连年增长,全国生猪出栏量由2000年的51862万头增长到2014年的73510万头,农产品供应基本满足国内消费需求。其次从成本因素看,物质成本推动价格上涨的力度减弱,人工成本推动价格上涨的力度增强。2000年以来,农产品生产成本大幅上升,农业生产资料价格累计上涨105.4%,年均上涨5.3%。但近几年来,农业生产资料价格趋向稳定,2012-2014年,农业生产资料价格涨幅分别为4.7%、2.3%、0.2%,明显低于2001-2014年平均上涨幅度。2000年以来,农村劳动力价格大幅上涨,以农村技术工为例,2014年比2000年累计上涨6.8倍,远高于粮食价格涨幅的1.9倍。再次从政策因素看,推动价格上涨的力度减弱。为稳定农业生产,一方面国家对粮食、棉花、生猪等重要农产品生产实行补贴政策,一定程度降低了生产成本;另一方面实行最低收购价格政策,如2004年以来国家实行粮食最低收购价格政策,粮食最低收购价格累计上涨92.9%,推动粮食价格上涨。但2015年我国暂停提高粮食最低收购价格,推动价格上涨的力度减弱。第四从国际因素看,我国主要农产品价格高于国际市场,抑制了价格上涨。随着全球经济一体化发展,我国大量农产品出口到国外,更多的农产品从国外进口,国际市场农产品价格对国内相关商品价格产生重要影响,如我国进口大豆数量巨大,直接影响国内大豆及油料价格,我国大米等农产品价格较大幅度高于国际市场,近几年大米进口数量剧增,2014年比2010年增长328.3%,抑制了国内粮食价格上涨。

(二)工业产品价格在较大幅度波动中趋向稳定,推动价格上涨的动力明显减弱

1.工业产品价格传导路径概述。工业品产业链以能源、原材料、燃料动力等工业生产者购进价格为起点,影响工业半成品和制成品价格,最终影响居民消费价格中的工业消费品价格。

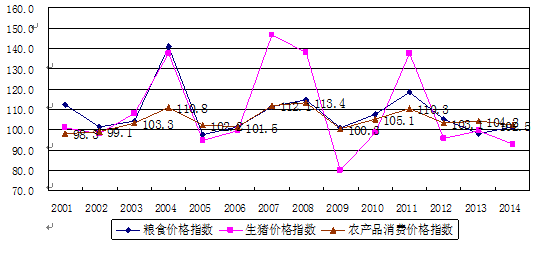

2.工业生产者购进价格传导工业消费品价格路径复杂、时间较长。2000年以来,湖南工业生产者购进价格在较大幅度波动中趋向稳定。2001-2014年,工业生产者购进价格累计上涨84.4%,年均上涨4.5%,其中,2004年、2008年、2010年、2011年上涨10.0%以上,涨幅分别为14.4%、12.0%、10.0%和10.8%,2002年、2009年、2013年、2014年出现下降,降幅分别为0.7%、7.4%、1.6%、2.1%。工业生产者购进价格经过生产环节和流通环节,传导至消费价格后,受消费市场供求关系影响,工业品消费价格变动幅度相对较小。2001-2014年工业消费品价格累计上涨10.3%,年均上涨0.7%。工业生产者购进价格传导工业消费品价格的效率为12.2%,影响居民消费价格上涨4.1个百分点。

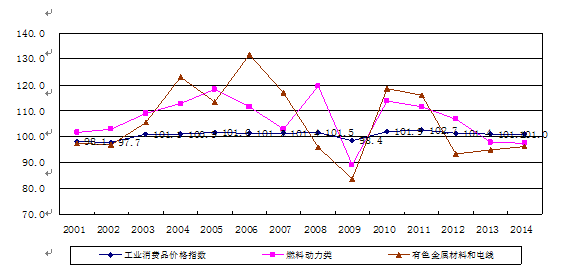

图3:2001-2014年工业生产者购进价格指数和工业消费品价格指数

从主要品种看,燃料动力类、有色金属材料和电线工业品购进价格变动上涨较大。2001-2014年,燃料动力类购进价格累计上涨140.5%,年均上涨6.5%;有色金属材料和电线类购进价格累计上涨101.6%,年均上涨5.1%。2004年、2005年、2008年、2010年燃料动力类购进价格涨幅分别为12.9%、18.3%和19.5%和13.6%;2004年、2006年、2007年、2010年有色金属材料和电线类购进价格涨幅分别为23.2%、31.8%、16.9%和18.5%。2013-2014年,燃料动力类、有色金属材料和电线类工业品购进价格均呈现下降趋势。

图4:2001-2014年重要类别购进价格指数和工业消费品价格指数

从图3和图4可以看出,工业生产者购进价格指数与工业消费品价格指数具有相似的波动特征,且工业消费品价格指数大大小于工业生产者购进价格指数波动幅度。

3.推动工业生产者购进价格的主要动力因素。在一定的资源禀赋和充分的市场竞争条件之下,影响生产者购进价格的主要是固定资产投资增长速度,以及国际市场大宗商品价格。首先从固定资产投资增长速度来看,推动工业生产者购进价格的动力明显减弱。2000年以来,我国经济增长主要依靠投资驱动,大部分生产资料供不应求,推动生产者购进价格上涨,如2009年和2010年,我省固定资产投资增速分别为36.2%和27.6%,2010年和2011年,我省工业生产者购进价格分别上涨10%和10.8%。近两年来,随着投资领域需求逐渐饱和,湖南固定资产投资增速下降,2013年、2014年分别为26.1%、19.4%,生产资料开始供过于求,生产者购进价格连续两年下降,分别下降1.6%、2.1%。其次从国际市场大宗商品价格来看,国际市场价格传导推动国内价格上涨动力减弱。国内资源远远满足不了国内巨大的需求。如2014年我国铁矿石进口量为9.33亿吨,对外依存度为78.5%;净进口石油3.08亿吨,对外依存度达到59.5%;天然气进口量为590亿立方米,对外依存度为32.2%。国际市场大宗商品价格降幅较大,2015年初,全球能源价格仅是2010年的70.4%;全球非能源价格只是2010年的87%,其中,金属和矿产品价格指数仅为72.4%,国际市场大宗商品价格传导推动国内市场价格下降。

(三)服务项目价格稳定上涨,推动价格上涨动力有所增强

1.服务项目价格传导路径概述。服务项目价格传导以劳动力价格为起点,资源价格和政策定价等为服务项目价格的重要内容,或直接传导到服务项目价格,或通过提供产品服务的方式传导到服务项目价格。

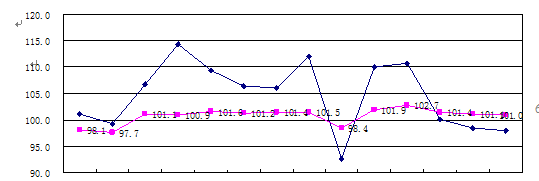

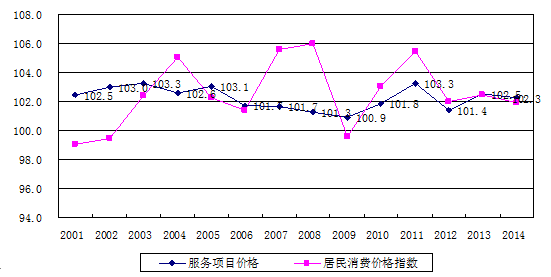

2.服务项目价格传导简单、快速。服务行业基本上是劳动密集型行业,主要受劳动力价格影响。2000年以来,湖南服务项目价格平稳缓慢上涨。2001-2014年,服务项目价格累计上涨36.4%,影响居民消费价格上涨10.4个百分点,年均上涨2.2%。最高年份2003年、2011年均上涨3.3%,最低年份2009年也上涨0.9%。近年来,服务项目价格涨幅开始高于居民消费价格涨幅,2013年,服务项目价格涨幅与居民消费价格涨幅持平,2014年比居民消费价格涨幅高0.4个百分点。

图5:2001-2014年服务项目价格指数和居民消费价格指数

从主要类别看,家政服务、理(烫)发、学前教育、旅行社收费、私房房租价格涨幅较大。2001-2014年,家庭服务及加工维修服务价格累计上涨100.3%,年均增长5.1%;理(烫)发价格累计上涨60.5%,年均上涨3.4%;私房房租价格累计上涨45.4%,年均上涨2.7%;2006-2014年,学前教育价格累计上涨94.0%,年均上涨7.6%。

3.推动服务项目价格的主要动力因素。首先是居民收入水平,成为推动服务项目价格上涨的持久因素。居民收入水平是服务项目价格变化的基础,居民收入水平增长将提高居民消费质量,增加服务需求,推动服务需求升级。2014年城镇居民人均教育消费支出1442.4元,比2007年增长131.7%;人均医疗服务支出735.4元,比2007年增长3倍。其次是劳动力成本提高,成为推动服务项目价格上涨的有力因素。劳动力成本在服务价格中占比20%左右,尤其是低端劳动力成本变动对服务项目消费价格的影响更加直接和明显。如2014年城镇居民家庭服务费价格比2000年上涨108.4%。再次政策调价也是推动服务项目价格上涨的重要因素。服务项目中仍有部分国家定价项目,如公园门票、医疗收费、停车费、物业管理费、出租车费等。如2011年张家界武陵源核心景区门票价格由每人卡108元上调为180元。长沙市出租车2014年和2015年连续两次提价,其中2015年起步价由每公里6元提高到8元。

二、新常态下推动价格上涨动力的分析和预判

(一)农产品周期性波动将继续减弱,农产品价格趋向稳定,推动消费价格上涨的动力趋弱

1.国家高度重视粮食生产,粮食价格上涨空间非常有限。2004年以前,粮食生产与粮食价格具有明显的周期性和波动性。2003年开始,国家实行粮食最低收购价格政策,粮食价格稳定上涨,粮食生产与粮食价格的周期性和波动幅度明显减弱。新常态下,国家将继续通过经济和行政手段扶持农业生产,粮食产量可望稳定增长。虽然目前我国正在试行主要农产品目标价格制度,粮食生产与粮食价格的周期性和波动性将增大,但国内粮食价格受制于成本提高、粮食增产和高于世界市场粮食价格,预计较长时期内将在波动中小幅上涨,但空间非常有限。

2.生猪生产方式改变,猪周期减弱,消费乏力,推动价格上涨的空间不大。猪肉价格波动对消费价格影响较大,在生猪供应方面,经过多次猪周期生产和价格大幅波动,生猪散养户大量退出,规模户大量增加,特别是非农经营单位养殖数量增加,工厂化生产生猪的方式逐渐形成,如2014年湖南监测的生猪散养户户数比2013年下降10.2%,比2012年下降15.1%;规模户(期末存栏生猪400头以上)比2013年增长1.6%,比2012年增长2.7%;2014年生猪非农经营单位生猪存栏比2013年增长2.8%,比2012年增长14.4%。工厂化生产使养殖户承担价格波动的能力增强,猪周期波动性减弱。在猪肉消费方面却表现乏力,居民消费习惯在改变,猪肉消费减少,其它肉禽增加,如2014年湖南城镇居民人均消费猪肉27.3公斤,比2013年减少1.2公斤。预计今后一段时间内,生猪生产成本提高,价格将有所上涨,但受供求因素影响,上升幅度有限。

3.鲜菜、鲜果需求稳定增长,推动价格在波动中上涨。在供给方面,鲜菜、鲜果的生产和价格具有较明显的周期性,部分品种价格具有暴涨暴跌的特点。需求方面,鲜菜是居民生活必需品,鲜果随着居民生活水平提高需求在稳定增长。供给的波动性和需求的稳定性决定了鲜菜、鲜果价格的波动性。虽然规模化种植和物流改善有助于降低鲜菜、鲜果生产成本,但物流成本和人工成本增长要求其价格相应提高,预计今后一段时间内鲜菜、鲜果价格在波动中小幅上涨。

(二)从上游产品到下游产品、在大部分行业存在工业品供大于求的现象,抑制了工业消费品价格上涨动力

1.重工业化后期,基础设施建设增速放缓,传统行业产能过剩,推动资源性产品价格下降。我国目前处于重工业化后期,虽然中西部交通设施建设仍存在一定空间,城市基础设施有待加强,但整体来看,经过20多年建设,大规模基础设施建设高潮已经过去,近几年固定资产投资增速明显回落,如2014年,湖南固定资产投资增长19.4%,比本世纪以来平均增速低4.7个百分点,比增速最高的2009年低16.5个百分点。固定资产投资增速回落,传统行业产能过剩,导致工业生产者购进价格下降,其中,煤炭开采和洗选业,黑色金属冶炼及压延加工业,石油加工、炼焦及核燃料加工业产品价格下降更加明显。传统行业产能过剩和消化将是一个较长的过程,资源性产品供大于求或供求基本平衡的局面将长时期存在,影响资源性产品价格低位运行。

2.住房供应明显改善,房地产产业链价格存在下降压力。房地产业经过十几年的高速增长,居民住房状况大为改善,2013年,湖南城镇居民人均居住面积42.1平方米,比2005年增长48.2%。从全国来看,居民对一线城市公共资源存在巨大需求,房地产业仍有较大空间;二线城市公共资源比较丰富,房地产业仍有一定空间;三线城市以下较大程度饱和。虽然我国仍处在城市化进程中,但城市化率的速度有其自身规律,不可能快速提高。2014年,我省房地产投资增速为16.3%,比2008-2014年平均增速回落5.9个百分点。由于住房价格回落,居民购房更加慎重,从而在今后较长时期影响房地产产业链商品价格低位运行。

3.消费品的集约化生产消化大部分价格上涨压力。上世纪末,我国放开了绝大部分消费品价格。经过市场激烈竞争,大部分消费品形成规模化生产。集约化生产形成规模效应,在激烈的市场竞争中,既能保持合理利润,又能消化大部分上游原材料价格波动带来的压力。在市场主体多元情况下,大型企业更倾向以较低价格维持或扩大市场份额,日用消费品价格上涨动力不大。

4.国际经济景气度较低,影响国际市场大宗商品价格传导国内价格降低。目前世界经济总体呈现低速增长局面,特别是新兴经济体增速明显放缓,抑制了资源性产品需求。我国经济与国际经济已经高度接轨,既影响国际市场价格,也受国际市场价格影响,如我国基础固定资产投资增速放缓,影响世界市场铁矿石价格回落,国际石油价格下降影响国内成品油持续降价。今后一段时期内世界经济明显好转的可能性不大,国际市场大宗商品价格更有可能低位运行,将影响国内市场价格保持低位。

(三)劳动力成本提高,推动服务项目价格稳定上涨

1.人口红利逐渐衰减,推动用工成本不断提高。2012年中国15-59岁的劳动年龄人口占总人口的比重为69.2%,比2011年末下降0.60个百分点,比重首次下降,劳动年龄人口减少345万人。人口红利逐渐衰减在较长时期内是不可逆的。虽然我国暂时还未出现全面的劳动力短缺,但劳动力结构性短缺现象比较严重,近几年春节用工荒连续出现,普通工人供应短缺,技术工人供不应求,将持续推动劳动力价格上涨。另外,国家持续不断地提高最低工资标准,也促进了劳动力价格上涨。

2.提高居民收入增强服务价格上涨基础。提高居民收入是我国经济发展的出发点和落脚点,党和政府十分重视,提出了2020年全面实现小康社会,居民收入与2010年相比实现翻一番目标。在居民基本生活满足后,更加倾向增加对服务的需求,影响部分服务项目价格上涨,如家庭服务、保姆服务、修理服务等直接受居民工资水平提高的影响。

3.政府定价品种存在价格上涨需求。政府定价一般以成本变动为依据,劳动力、土地和房租价格上涨,使服务成本提高,每隔一段时间,国家就需要调整相关服务价格。如2015年国家确定医疗改革的任务之一是“破除以药补医机制,推动建立科学补偿机制,进一步理顺医疗服务价格”,将促使医疗服务价格上涨。公共交通运输价格、出租车价格由于成本特别是人工成本不断提高,价格存在刚性上涨要求。

4.经济增长放缓减缓服务项目价格上涨速度。新常态下我国进入经济增速换档期,由原来两位数的增速降到一位数增速,2015年国家确定经济增长目标为7%左右,“十三五”时期经济平均增速可能低于7%。经济增速放缓,增加就业压力,从而抑制服务项目价格过快上涨。

(四)人民币汇率持续上升,影响国内消费价格下降

国外消费品价格横向传导影响国内农产品消费价格和工业品消费价格,其中对国内工业品消费价格的影响更大。由于其传导特点不同,也可以认为是继农产品、工业品和服务项目之后的第四条传导路径。过去我国从国外直接进口消费品数量较少,比重较低,但近几年来直接进口消费品数量明显增长,2014年,我国消费品进口9362.7亿元,增长14.9%,明显快于同期我国进口总体增速,占同期我国进口总值的7.8%。进口消费品价格除了受国外消费品价格变动影响外,更多的受人民币汇率变动影响。人民币汇率上升,意味着进口商品价格下降。随着对外开放的深入,我国进口消费品将持续大幅增长,对国内消费价格的影响越来越大。平价购买力计算结果使国际社会对人民币持续升值存在较大期望,随着人民币国际化步伐加快,全球对人民币需求将增加。预计未来一段时间人民币汇率仍呈缓慢上升趋势,将影响进口消费品价格降低。

根据农产品、工业品、服务项目、国外消费品四条价格传导途径对消费价格影响动力分析,我们认为,农产品价格仍是推动消费价格上涨最大动力因素,但后期动力有逐渐减缓趋势,对消费价格总水平的影响程度逐渐降低;原材料、燃料价格推动消费价格上涨动力较弱,且后期仍将保持较弱动力,对消费价格总水平的影响程度仍然保持较低水平;服务项目价格涨幅虽然不会很大,随着劳动力价格提高,具有稳定且持续推动消费价格上涨的动力;国外消费品对国内消费品价格的影响逐渐增大,随着人民币汇率上升,推动国内消费价格下降的动力也在增大。综合分析上述四个方面的价格传导动力,预计今后较长一段时期内,湖南消费价格涨幅将在2%以内,个别年份可能低于1%,明显低于2001-2014年平均2.5%的上涨幅度。

三、政策建议

(一)关注通货紧缩压力,设立价格调控下限

1.确立底线思维,警防通货紧缩压力。为防止可能的通货紧缩,国家需要确立价格涨幅的底线思维。我国价格改革空间仍然较大,经济结构调整任务艰巨,劳动力成本提高的压力长期存在,决定了需要一定的价格涨幅。根据历史经验,建议将1%确立为居民消费价格上涨的底线。

2.重视核心消费价格指数的含义和使用。剔除食品和能源价格变动消费价格指数更能反映客观的通货膨胀情况。由于我国除了鲜活商品价格季节性变动较大外,其他食品价格也具有较强的周期性,同时,我国还是世界上最大的石油进口国,国际石油价格大幅波动对消费价格指数影响较大,因此,建议使用扣除食品和能源的核心消费价格指数作为政策的辅助调控指标,以核心消费价格涨幅0.5%作为判别通货膨胀或通货紧缩的界限。

3.实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策。面对巨大的产能过剩压力和中西部基础设施建设落后的状况,继续实行积极的财政政策十分必要。面对通货紧缩压力与国际大部分国家实行定量宽松货币政策,尽管我国已在连续降息和降准,但适时实行适度宽松的货币政策也是必要的。

(二)坚定执行稳增长、调结构政策

1.坚定执行稳增长政策。我国仍然是发展中国家,必须确保经济保持中高速度增长,才能化解通货紧缩压力。首先,继续提高居民收入、促进居民消费增长;其次,实行“新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化、绿色化”,稳定投资需求;再次,实行“一带一路”战略,引导企业走向海外,扩大出口需求。

2.坚定执行调结构政策。要加快经济结构调整步伐,促进企业转型升级。一是大力发展服务业,特别是生产性服务业,促进服务业比重进一步提高;二是大力发展高端制造业,抢占制造业制高点;三是大力实行“大众创业、万众创新”战略,创新驱动经济保持有质量的增长;四是进一步加大简政放权力度,放宽经济管制,降低市场准入门槛,激发企业与公民的创造力;五是加快直接融资步伐。努力满足有市场前景、有良好效益企业的融资需求,积极推进股票发行注册制度改革。

撰稿:彭建霞 张 蜜

核稿:陈 梗

相关附件:

上一篇:湖南居民医疗保健消费支出继续增长