“十二五”时期湖南农村居民收入增长特点及“十三五”增长趋势分析

时间:2016.04.08 来源:总队居民收支调查处

“十二五”时期,中央坚持把经济增长建立在就业基本稳定、收入同步增长的基础上,不断健全以基本公共服务为核心的民生保障制度。湖南省委省政府高度重视民生问题,坚持民生优先的发展导向,多措并举增投入、补短板、兜底线、织密网,使发展成果更多更公平地惠及全体人民,进一步加大对农业和农村的投入力度,大力推进农业产业化发展,农村居民收入保持较快增长,为实现2020年城乡居民人均收入比2010年翻番奠定了良好的基础。

一、“十二五”时期湖南农村居民收入增长特点

“十二五”时期,湖南农村居民人均可支配收入[1]保持了较快增长,从2010年的6063元增长到2015年的10990元,年均增长12.6%,扣除价格因素年均实际增长10.0%,从年度实际增速来看呈冲高回落的走势,从2011年的10.6%,冲高到2012年的11.5%,再回落到2015年的8.1%。从比较分析和结构分析来看,主要呈现以下特点:

(一)从比较分析来看,呈现“三快一同步”的特征

1.明显快于同期城镇居民收入增速。“十二五”时期,湖南农村居民人均可支配收入年均实际增速较城镇居民的7.9%快2.1个百分点。城乡居民收入差距逐年缩小,城乡居民收入比从2010年的2.84:1缩小到2015年的2.62:1。

2.略快于同期全国农村居民收入增速。“十二五”时期,全国农村居民人均可支配收入年均实际增长9.6%,湖南农村居民收入年均实际增速较全国农村居民快0.4个百分点。

3.明显快于“十一五”时期农村居民收入增速。“十二五”时期湖南农村居民收入的实际增速提速较明显,年均实际增速较“十一五”时期的8.8%快1.2个百分点。

4.与GDP增速基本同步。“十二五”时期,湖南农村居民收入年均实际增长10.0%,GDP年均增长10.5%(按可比价计算),农村居民收入年均实际增速与GDP增速基本同步。两者仅相差0.5个百分点,差距较“十一五”时期的5.1个百分点明显缩小。

(二)从结构分析来看,工资性收入增长最快,收入来源从经营性收入为主转变为工资性收入为主

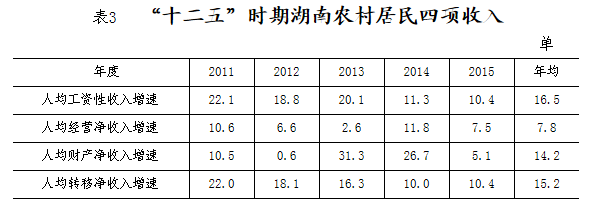

从四项收入构成的增速看,工资性收入增长最快,年均增长16.5%,增幅呈逐年下降趋势,由2011年的增长22.1%下降到2015年的10.4%;转移净收入增速第二,年均增长15.2%,增幅也呈逐年下降趋势,由2011年的增长22.0%下降到2015年的10.4%;财产净收入增速第三,年均增长14.2%,增幅波动较大,呈波动上升趋势;经营净收入增长较慢,年均增长7.8%,增幅随着农产品价格涨跌而波动较大。

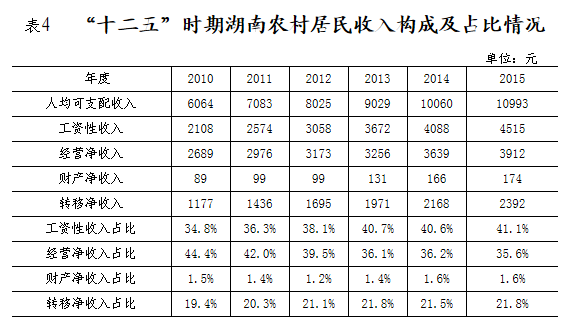

从四项收入构成的占比看,工资性收入占比呈逐年上升趋势,由2011年的34.8%上升到2015年的41.1%,累计上升6.3个百分点,自2013年以来取代经营净收入成为农村居民收入的主要来源;经营净收入占比呈逐年下降趋势,由2011年的44.4%下降到2015年的35.6%,累计下降8.8个百分点;财产净收入和转移净收入占比呈小幅上升趋势,其中财产净收入占比由2011年的1.5%上升到2015年的1.6%,转移净收入占比由2011年的19.4%上升到2015年的21.8%。

二、“十二五”时期农村居民收入增长的主要原因分析

“十二五”时期,湖南农村居民收入增长的主要原因是政策因素的推动、劳动力价格上行、外出务工收入增长、农业现代化和产业化发展等。

(一)出台了一系列有利于农村居民收入增长的政策措施

党中央国务院和湖南省委省政府一直十分重视居民增收问题和民生改善工作,特别是党的十八大以来采取了一系列措施确保居民收入增长。一是深化收入分配改革。2013年2月3日,国务院出台了《关于深化收入分配制度改革若干意见的通知》。与此同时,湖南各市州纷纷调高企业退休人员工资标准、最低工资标准和最低生活保障标准,收入分配格局持续改善。二是推进农村土地制度改革,切实保护农民土地财产权利。2014年11月,中央出台了《关于引导农村土地经营权有序流转发展农业适度规模经营的意见》,鼓励承包农户依法采取转包、出租、互换、转让及入股等方式流转承包地。三是优化市场环境,推动创新创业。2014年以来,党中央、国务院和各级地方党委政府采取有力措施优化市场环境,推动创新创业。出台了《关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见》,提出了“互联网+”战略,加大行政审批项目的清理,推行“负面清单”制度,大幅减少行政审批项目,清理不合理的行政事业性收费,全面推进“三证合一”登记制度改革。

(二) 省内经济稳步较快增长、务工形势稳定和工资水平提升推动工资性收入和转移性收入中的寄回带回收入较快增长。

“十二五”时期,湖南GDP保持了较快增长,年均增长10.5%,其中,2011-2013年分别增长12.8%、11.3%和10.1%。随着经济的较快发展,就业和务工形势稳定,农村外出务工人数持续增长,由2010年的1063.3万人增长到2015年的1728万人。同时随着我国人口结构的变化带动劳动力价格上行,最低工资标准、城镇职工工资和人工费价格指数均持续上升带动了农民外出务工收入的快速增长,农村外出务工人员人平月收入由2010年的1304元提高到2015年的3346元,增长256.6%,年均增长20.7%。

(三)农业现代化和产业化发展、农村金融和产权制度改革等推动了经营净收入和财产净收入的增长。

“十二五”以来,湖南现代农业产业体系初具规模。2014年底,全省农作物耕种收综合机械化水平达到44%,其中水稻耕种收综合机械化水平提高到68%,洞庭湖区水稻优势区域基本实行全程机械化作业。全省已创建国家级标准菜园、茶园、果园182个,创建国家级畜禽标准化示范场162个、省级标准化示范场410个、部级水产健康养殖示范场303个,生猪标准化规模养殖(年出栏500头以上)比重达到40%。农林牧渔服务业产值占第一产业总产值的比重从2010年的4.5%提高到2014年的5.2%。

同时,湖南在农村土地制度改革和金融改革方面取得了较好的成果。2015年全省土地流转比例达到三分之一左右,土地流转导致农村居民人均从土地流转获得的转让承包土地经营权收入达到26元,比上年增长9.2%。农村小额信用贷款、扶贫贷款、农业生产保险等金融产品也越来越受到农村居民的青睐。农村金融、产权和经营体制改革既有利于促进农业现代化、产业化发展,也有利于提高农村居民财产性收入。

三、“十三五”时期农村居民收入增长的趋势分析

(一)从政策环境来看,有利于农村居民收入保持平稳增长

“十二五”时期推出的促进农村居民增收的政策因素在“十三五”时期仍将发挥重要作用。同时,《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》中进一步突出民生发展和农业现代化建设。预计“十三五”时期,国家将进一步深化农村金融、土地和经营体制改革,进一步加快推进农业现代化和产业化,进一步加大收入分配制度改革,完善农村养老、医疗等社会保障体系,进一步加大扶贫攻坚和转移支付力度,缩小城乡、地区和贫富差距。

(二)从四项收入的增长趋势来看,农村居民工资性和转移净收入将保持平稳增长态势,经营净收入和财产净收入有望加快增长

一是近两年来,随着经济增速放缓、农村外出务工人数趋于饱和、劳动者报酬的增速放缓,工资性收入的增幅呈下降趋势,对农村居民收入的拉动作用将减弱。预计“十三五”时期这一趋势仍将保持,工资性收入增长后劲不足,对农村居民收入的拉动作用将减弱,其占农村居民收入的比重将回落。二是随着国家深化收入分配制度改革、完善农村社保体系,转移净收入将保持平稳增长。农村居民的转移净收入中的外出务工人员寄回带回收入与农村居民工资性收入的增长趋势相同,预计“十三五”时期其增幅呈下降趋势;赡养收入随着农村居民的总体收入和物价水平的变动而变动;养老金或离退休金收入、政策性转移收入随着国家深化收入分配制度改革、完善农村社保体系而保持平稳增长。三是“十三五”时期,随着农业现代化和产业化进程的进一步加快,农村居民经营净收入有望加快增长。同时,农村金融、产权和经营体制改革将进一步深化,农村居民财产权利更有保障、财产净收入增收渠道将拓宽,农村居民财产净收入有望实现更快增长。

四、几点建议

综上所述,“十三五”时期,湖南农村居民工资性收入和转移净收入增长呈平稳趋势,而经营净收入和财产净收入有望加快增长。湖南要实现农村居民收入的平稳较快增长,重点是提高经营净收入增速、拓宽财产净收入的增收渠道,促进工资性和转移净收入稳步增长。

(一)大力推进农业现代化和产业化发展,稳定农产品价格,努力提高农村居民经营净收入,拓宽财产净收入的增收渠道

一是切实深化农村要素市场改革,特别是金融和土地制度改革。鼓励和引导成立农村土地交易平台和中介服务组织,大力推进土地流转,促进土地集中连片开发;在提升现有农村金融机构服务质量和服务创新的同时,完善金融立法,规范民间借贷,优先发展农村民营金融机构。二是大力推进农村经营体制改革。大力发展农村专业合作社、股份制农业企业、家庭农场等现代农业经营方式。改革农业补贴制度,使普惠式农业综合补贴和专项农业补贴相结合,专项农业补贴重点向规模经营户倾斜。三是出台财政和金融优惠政策,鼓励国有和民间资本投资现代农业,鼓励高校、科研院所和优秀的农业专业人才领办或创办现代农业企业。同时,进一步加大对现有农业龙头企业的扶持力度,帮助其做大做强。四是大力发展农村第二和第三产业,特别是农产品深加工业和农村电商、物流、旅游等服务业,延伸农业产业链条,提升农产品附加值,拓宽农产品销售渠道。五是建立农产品市场信息平台,加大农产品价格调控力度。及时发布农产品供需等市场信息,引导农民合理安排农业生产和网上销售农产品。六是进一步优化农产品品种,调优农业产业结构和产业布局。进一步加大农业领域的“产学研”结合,大力推进农业科技成果的推广和应用。大力发展有机农业、休闲农业、循环农业等生态环保型农业。

(二)进一步深化收入分配制度改革,完善工资集体协商和适度增长机制,确保工资性收入和转移净收入平稳增长

一是适时适度提高最低工资标准,确保最低工资标准与物价上涨幅度和社会平均薪酬上涨幅度相匹配。二是转变工会职能,引导劳动者成立自助式权益保护组织,进一步完善工资集体协商和适度增长机制。三是完善农村低保、养老保险、医疗保险和失业保险等社会保障体系。加大转移支付力度,进一步提高低保标准和政府惠民补贴力度,如加大生态补偿力度。

(三)大力推进新型工业化、新型城镇化和农民工市民化,减少农村人口,促进生产要素集中,间接提高农村居民收入

一是大力推进新型工业化,以工业化促进第三产业发展,促进工业反哺农业,促进农村劳动力转移。二是进一步推进新型城镇化进程,加快发展中小城镇,引导农村人口向中小城镇集聚。三是巩固户籍制度改革成果,逐步用居住证管理代替户籍管理。四是加快就业、社会保障、医疗、教育、住房保障、城市管理等制度改革,切实推进农民工市民化进程,实现农村进城务工人员的公共服务和管理的市民化。

(四)加强对农民的教育培训,培养职业化的现代农民

一是进一步重视发展农村基础教育,实施“十二年”义务教育制度。进一步加强农村师资队伍建设,改善农村教育条件,在农村优先实施“十二年”义务教育制度。二是大力发展农村职业技术教育。政府出资或引导民间资本建立农村职业培训“夜校”、远程教育网校等多种培训平台,围绕现代农业技术、农业产业化生产开展职业知识和专业技能培训,培养高素质的现代化农民。

撰稿:方志红

核稿:罗 旻

[1]全文的居民人均可支配收入数据均采用城乡住户一体化改革后的新口径数据。

相关附件: