“十二五”湖南粮食生产平稳发展

时间:2016.04.12 来源:总队农业调查处

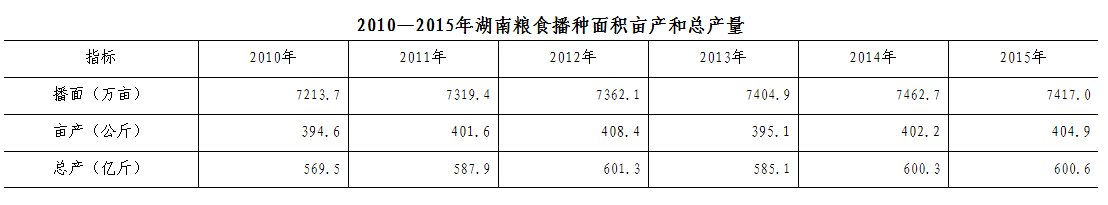

“十二五”时期,湖南省委省政府认真贯彻国家粮食安全战略,千方百计扶持粮食生产,取得良好的成效。2012年湖南粮食总产量首次突破600亿斤,除2013年因遭受50年不遇的特大干旱减产,2014和2015连续两年稳定在600亿斤以上。

一、播种面积和产量平稳增长

“十二五”时期,湖南粮食产量呈现平稳增长态势。粮食总播种面积36966.1万亩,比“十一五”的34910.7万亩增加2055.4万亩,增长5.9%。其中早稻10747.4万亩、晚稻11087.7万亩、中稻8892.1万亩,分别比“十一五”增加710.5万亩、463.1万亩和减少207.6万亩。稻谷总面积30727.2万亩,比“十一五”增加966万亩,增长3.2%。粮食总产量2975.2亿斤,比“十一五”的2780.2亿斤增加195亿斤,增长7.0%,年均增长1.4%。其中稻谷总产量2609.5亿斤,比“十一五”增加119亿斤,增长4.8%。稻谷平均亩产424.6公斤,比“十一五”增加6.2公斤,增长1.5%。粮食总产量在全国继续保持第九位,稻谷总产量稳居第一位。

二、促进粮食稳定增产的主要措施

(一)强化行政推动。“十二五”时期,湖南省委、省政府高度重视粮食生产,先后下发了《湖南省人民政府关于进一步稳定发展粮食生产的意见》、《湖南省人民政府关于开展粮食稳定增产行动的意见》、《湖南省人民政府关于全面落实粮食安全省长责任制的实施意见》,对“十二五”粮食生产及流通工作进行了全面部署。各级政府以实际行动贯彻落实《意见》精神,将粮食生产纳入政府年度绩效考核内容。一些地区出台了连片耕地抛荒责任追究办法,从严治理耕地抛荒。

(二)落实强农惠农政策。各级政府积极落实中央“四补贴”政策,逐年加大粮食生产投入力度。为激励各地发展粮食生产,省政府以财政预算专项资金奖励粮食生产标兵县、先进县和种粮大户。据省农委统计,湖南有20%的县(市、区)把国家和省财政奖励资金全部用于发展粮食生产,有一半以上的县(市、区)将半数左右资金用于发展粮食生产,同时整合涉农资金向粮食生产倾斜。

(三)全力推进集中育秧和高产创建。为遏制耕地抛荒和早稻直播,稳定双季稻种植面积,2012年湖南省人民政府决定推行早稻集中育秧,当年在40个县试点集中育秧300万亩,2015年发展到1100万亩。根据农业部的统一部署,湖南积极开展粮油作物高产创建工作,“十二五”时期共落实水稻、玉米、油菜万亩示范片2344个,面积累计5800多万亩。各创建区普及推广优良品种、合理密植、安全齐穗、病虫害绿色防控以及测土配方施肥为重点的增产技术,水稻平均亩产比非创建区高30—50公斤。

(四)积极培育新型经营主体。“十二五”时期,各地采取有力措施扶持发展种植大户、家庭农场、农民合作社和农业社会化服务组织等新型经营主体,至“十二五”期末新型经营主体发展到14.2万户。

(五)拓展专业化社会化服务。大力发展主体多元、形式多样、竞争充分的植保、农机、农技、农资等专业化、社会化服务,推广合作式、订单式、托管式等服务模式,加快构建覆盖粮食生产全过程的社会化服务体系。

三、粮食生产存在的主要问题

(一)稻米销售困难。近年来,由于我国大米价格明显高于东南亚等国家的大米价格,致使大米进口量大幅增长。如中粮集团岳阳公司及岳阳城陵矾争取大米进出口专用港口,进口大米显著增加。受“镉米”事件影响,湖南稻米竞争力下降,销售困难。

(二)农田基础设施差。一些地区农田基础设施建设滞后,山塘淤积、沟渠坍塌,灌溉水利用系数低,许多地方下几天雨就发生洪涝,连续10天高温就出现旱灾,农业靠天吃饭的局面没有根本改变。机耕道路、新型经营主体仓库及机库、烘干等设施建设严重滞后,农机下田难,稻谷收贮困难等。

(三)散户种粮积极性下降。近几年,农村外出务工收入大幅度增加,而稻谷价格上涨相对缓慢,2015年稻谷最低收购价保持不变,使种粮比较效益进一步偏低,挫伤了散户种粮积极性。

(四)增产技术落实难。随着大批农村青壮年劳力外出务工经商,农村劳动力不足,很多地区留守种田农民多为老年男子和中老年妇女。由于种植双季稻劳动强度大,大部分农户只种“口粮田”,不计产量和效益,因此缺乏采用先进技术的主动性,致使增产技术难以落实到位,科技增产作用难以发挥,制约了粮食生产的稳定发展。

(五)规模经营发展滞后。一是土地承包户流转意愿不强。调查显示,土地流转收入占农村举家外出务工户家庭总收入很少的份额,部分外出户只愿意无偿转给亲戚邻里耕种,不愿租给有意向转包的种粮大户。二是种粮大户融资贷款难。多数种粮大户因不符合当前商业银行的抵押贷款政策要求而只能到农村信用社小额贷款,既解决不了大问题,又承担了比商业银行更高的利息,增加了粮食规模经营生产成本。

撰稿: 樊虎生

核稿: 罗 旻

相关附件: